- Share this page

このページを共有する

- JP

Select Language

- FAVORITES

- Search

詳細検索キーワード、ジャンル、期間、エリア、タグの条件から、詳細な検索ができます。

ここから本文です。

- ホーム |

- EXPERIENCES |

- 江戸の歴史・文化 |

- 東京の職人技:熟練の職人が指導する日本の工芸ワークショップ

作成日:2025年4月28日

東京の職人技:熟練の職人が指導する日本の工芸ワークショップ

道明 / 茂上工芸 / 創吉

周辺エリア

東京都心部|東京東部

浅草|神楽坂

日本の伝統工芸への理解を深め、日本の職人と交流しながら、思い出に残るお土産を作る東京のワークショップに参加しませんか。

日本の工芸品は、何世代にもわたって受け継がれてきた高度な職人技が特徴で、作品にはその芸術性と技術が美しく表現されています。春は成長と再生の季節であり、新たな探求をするのにぴったりの時期です。日本の豊かな工芸遺産について学びを深め、これからご紹介する3つのワークショップで由緒ある伝統をぜひ体験してみてください。

体験は事前予約制。茂上工芸は1週間前まで、道明は24時間前までの予約が必要です。

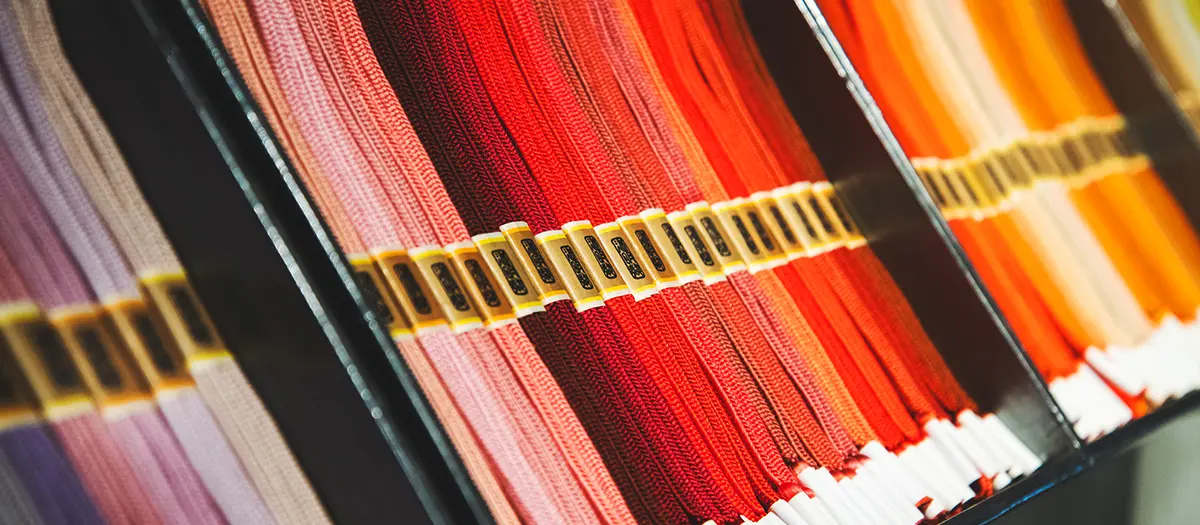

優美な組紐組み ─ 道明

6、7世紀にかけて日本に伝わった組紐は、絹糸を組み合わせて繊細な紐を作る日本の伝統工芸です。約370年前に創業した道明は、染色から組み上げまで、すべての工程を手作業で行う組紐専門店です。

組紐体験では、まず組紐の歴史を学び、8世紀から13世紀にかけて作られた美しい組紐の復元作品を鑑賞します。その後、職人が使用するものと同じ素材と道具を使い、実際に組紐作りを体験。講師が一つひとつの作業を丁寧に教えてくれます。組む工程を追うのは、最初は難しいと感じるかもしれません。ですが、繰り返していくうちに、反射的に手が動くようになり、穏やかな瞑想状態のような心地よさを感じるようになります。一回一回の動作で自分の組紐が長くなっていくのを見ていると、充実した気持ちで満たされます。最後には、自分の心の状態を反映したような美しい組紐が出来上がります。

その後は、抹茶とお菓子をいただきながら、講師が組紐をブレスレットやキーホルダー、ストラップに仕立ててくれます。手作りの組紐を見るたびに、この穏やかでやりがいのある体験を思い出すことができるに違いありません。

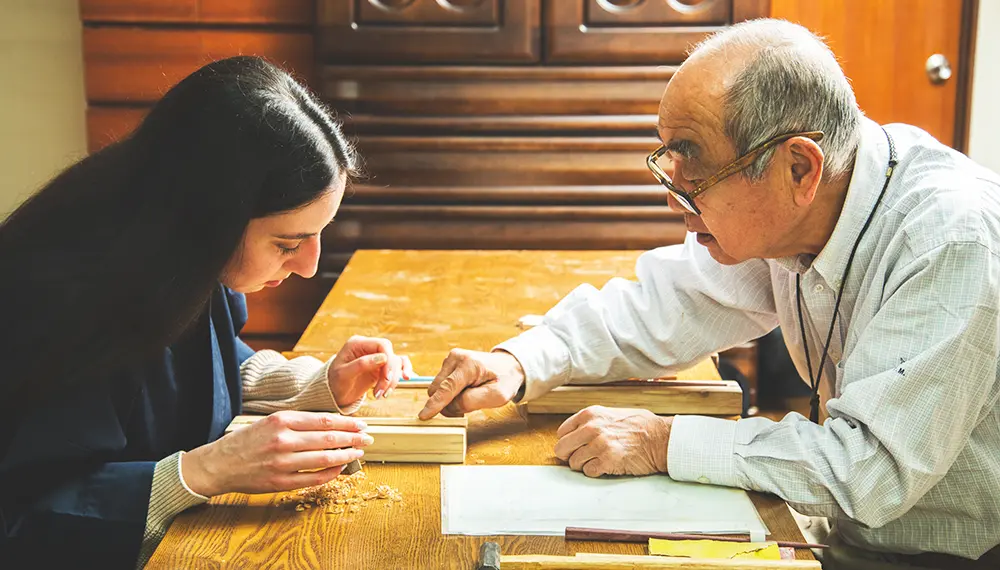

江戸指物職人に学ぶ箸作り体験 ─ 茂上工芸

茂上工芸に足を踏み入れると、木の芳しい香りに包まれます。茂上工芸は、釘を使わずに木材の継ぎ手のみで組み上げる日本の伝統技法、江戸指物を専門とする家族経営の工房です。三代目の茂上豊氏は、東京でも数少ない江戸指物職人の一人で、48年にわたりその技術を磨き続けています。

こちらでは、職人に指導してもらいながら、自分だけの箸作り体験をすることができます。まずはヒノキ、クリ、ナラ、タモなどの国産木材の中から好きなものを選びます。微妙な色の変化と異なる木目が、木の生の美しさを際立たせます。中でも栗の木は木目が少ないので、彫りやすい部類に入ります。一方、多くの木目を持つオーク材は難易度が高いです。木材の種類を選んだら、手鉋(かんな)を使って箸を削り、形を整え、より丸みを出していきます。

均一な形に削り出すのは見た目以上に難しいものです。ですがご安心を。職人があらゆる工程でサポートしてくれ、もし不均一な箇所が出てしまっても、修正方法を丁寧に教えてくれます。シンプルながらも奥深いこの工程を経て、唯一無二の、かけがえのない箸が完成します。箸を使うたびに誇らしい気持ちにさせてくれ、日々の食卓を格別なものにしてくれるでしょう。

精緻な切子グラス彫刻体験 ─ 創吉

1834年に起源を持つ江戸切子は、洗練された文様で愛される日本の有名なガラス工芸品です。光を浴びれば輝きを放ち、精巧な模様が織りなす色とりどりの影を映します。創吉は1000種のグラスを扱う販売店で、職人と同じ機械や刃物を使った本格的な切子ガラス体験ができます。

体験では、様々な種類のガラス、色、デザインから選ぶことができ、中でも幾何学模様や自然をテーマにしたデザインが人気です。まずはガラスカットの技術を練習し、その後、オリジナルの切子グラスをデザインします。最初は、ガラスが円筒形の形状のため、デザインを正確に彫刻するのが難しく感じます。しかし、練習を重ねるうちに、切子用の刃を使ってさまざまなユニークな模様を作り出すコツがつかめてきます。江戸切子ならではの技法を通して、自分の思い描いたイメージが形になる瞬間はとてもワクワクするものです。

作品が完成した後は、店頭に並ぶ作品をぜひ観察してみてください。体験をしたことで、作品の複雑な文様を生み出すために必要とされる高度な技術を実感できるはずです。

道明

| 住所 | 東京都新宿区神楽坂6-75 |

|---|---|

| URL | 道明 |

茂上工芸

| 住所 | 東京都台東区蔵前4-37-10 |

|---|---|

| URL | 茂上工芸 |

創吉

| 住所 | 東京都台東区雷門2-1-14 |

|---|---|

| URL | 創吉 |

営業時間・定休日・料金等の最新情報については公式ウェブサイトでご確認ください。