- Share this page

このページを共有する

- JP

Select Language

- FAVORITES

- Search

詳細検索キーワード、ジャンル、期間、エリア、タグの条件から、詳細な検索ができます。

ここから本文です。

- ホーム |

- EXPERIENCES |

- 江戸の歴史・文化

江戸の歴史・文化

東京で江戸・日本の文化を体感

東京はかつて江戸と呼ばれており、17世紀初頭から19世紀半ばまでを指して江戸時代と呼びます。

戦国時代が終わり、徳川家康が1603年に江戸に幕府を開いたのが始まりです。その後、約265年間にわたり日本は平和と繁栄を享受し、芸術や文化が花開きました。今日、世界中の人々が日本と結びつけて考える伝統や芸術の多くは江戸時代に確立されたものです。

1868年の明治維新により、江戸は「東京」と改称され、現在のような巨大な近代都市に生まれ変わりました。ですが今でも江戸の雰囲気を残す街並みがあり、庭園、博物館などでも当時の様子をうかがい知ることができます。

そうした、今も息づく江戸の歴史・文化をぜひ東京で体感し、満喫してください。

ポイント

- 東京が「江戸」と呼ばれていた時代へ足を踏み入れましょう

- 現代の東京にも息づく伝統を発見しましょう

- 江戸時代の面影を残すエリアを散策しながら、東京のルーツを感じましょう

東京都江戸東京博物館―江戸から東京への歩みをたどる

東京都江戸東京博物館は、江戸東京の歴史と文化を振り返り、未来の都市と生活を考える場として1993年に開館しました。菊竹清訓の設計によるユニークな建物で、開館以来、東京を代表する文化施設として、徳川家康の江戸入府から現代に至る約400年間を中心に、貴重な実物資料や復元模型・体験型資料を用いて紹介しています。

※江戸東京博物館:2026年(令和8年)3月31日にリニューアルオープン予定

江戸東京たてもの園―建物でたどる暮らしの歴史

1993年に東京都が開設した江戸東京たてもの園には、広い敷地に移設された建築物や、復元された建物が立ち並んでいます。

優雅な邸宅から農家や商店まで、建造物の種類は様々です。江戸時代のものだけでなく、20世紀に建てられたものも展示しています。

園内は3つのゾーンに分かれており、「西ゾーン」には様々な住居が立ち並んでいます。「センターゾーン」にあるビジターセンターは、かつて皇居にあった仮設の式殿の中にあります。「東ゾーン」では居酒屋や仕立屋などの商家を見ることができます。

建物の一部はカフェや食堂として利用されています。またミュージアムショップでは昔ながらのおもちゃなどのおみやげが手に入ります。

両国国技館―相撲文化の中心地

「東京都江戸東京博物館」のすぐ隣にある緑と金色の屋根の建物が「両国国技館」です。両国は古くから日本の国技である相撲の本拠地でした。相撲の歴史に残る数々の取り組みが行われてきた国技館は11,000人を収容でき、年6回の本場所のうち1月、5月、9月の3回の会場となっています。15日間の会期中、会場の外には色鮮やかな幟が飾られます。旅行日程と場所の開催時期が合わなくても、国技館に併設された「相撲博物館」とギフトショップをのぞいてみましょう。

歌舞伎座―伝統が生きる舞台

日本の伝統芸能の中で最も有名な歌舞伎が生まれたのは江戸時代初期です。それ以来、人々の暮らしを色鮮やかに切り取った数多くの作品が作られてきました。歌舞伎を鑑賞するなら何と言っても銀座にある「歌舞伎座」ですが、チケットを持っていなくても十分楽しめます。地下の木挽町広場内ギフトショップや5階の屋上庭園、すぐ近くにある歌舞伎稲荷神社にも足を運んでみましょう。

画像提供:松竹(株)・(株)歌舞伎座

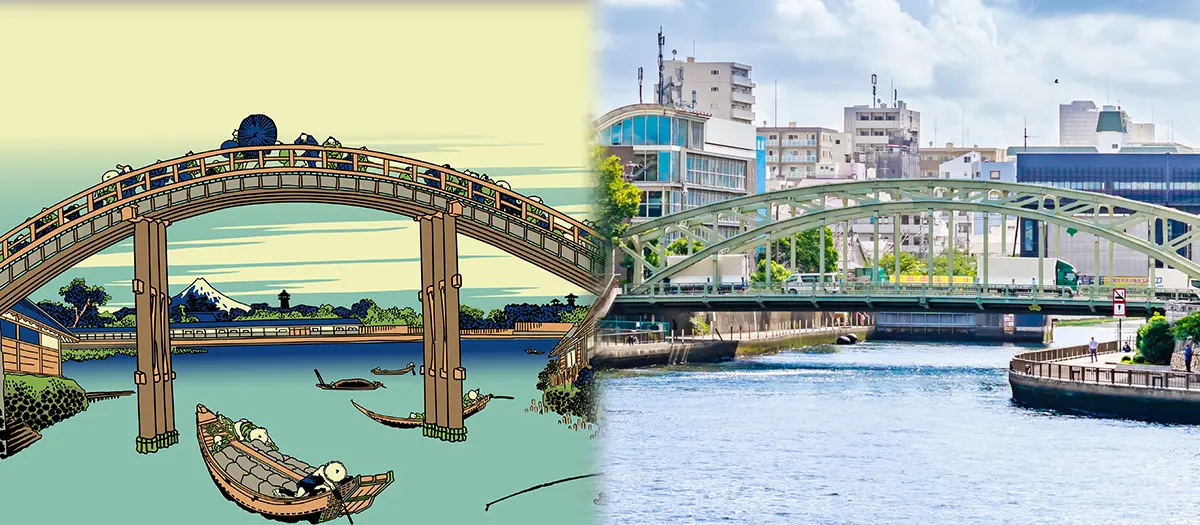

日本橋―江戸の「ゼロ・キロ地点」

徳川幕府が開かれた1603年に建造された日本橋は、江戸と京都をはじめとする各地の主要都市を結ぶ五街道の起点でした。現在の日本橋には「日本国道路元標(ゼロキロメートル地点)」があり、東京と他の地域との距離を測る基準点となっています。

橋の周辺が江戸の中心部でした。食べ物や衣服をはじめ、あらゆる物を売る店が立ち並ぶ一大商業地だったのです。21世紀の現在も大通り沿いにはデパートがそびえ、裏通りには個人商店がひしめいています。歴史ある神社と現代的な建物が隣り合うなど、新しいものと古いものが絶妙にミックスした魅力的な街です。街歩きをするだけでも東京の昔の景色を追体験できます。

六義園―江戸の詩情を歩く庭園

都心の喧騒から離れた六義園には、江戸時代の別の風景が残されています。1695年に老中・柳沢吉保により設計され、中央にある人工の丘や池の周囲を曲がりくねった道が取り囲んでいます。庭園の一部は和歌を表現しています。それぞれの場所には石の標識があり、インスタ映えするスポットです。

庭園が一番美しいのは桜が咲き誇る春か、カエデやケヤキの紅葉が鮮やかな秋でしょう。春と秋は開演時間が延長され、夜にはライトアップされます。