- Share this page

このページを共有する

- JP

Select Language

- FAVORITES

- Search

詳細検索キーワード、ジャンル、期間、エリア、タグの条件から、詳細な検索ができます。

ここから本文です。

- ホーム |

- EXPERIENCES |

- ストーリー&ガイド |

- 盆栽、金継ぎ、和紙作り。東京で体験できる日本の伝統芸術

更新日:2023年12月13日

盆栽、金継ぎ、和紙作り。東京で体験できる日本の伝統芸術

何千年もの間にわたって磨き上げ、守られ続けてきた日本の伝統工芸・文化。それらからは、日本人の美意識や、歴史の流れを垣間見ることができます。また、自然のものを生かしたその制作手法も長年、受け継がれてきたものです。東京ではさまざまな施設で伝統芸術について学び、触れ、体験することができます。今回はその中で、盆栽、金継ぎ、和紙作り体験についてご紹介します。

ポイント

- ワークショップは事前に予約し、持ち物などの詳細を確認しよう

- 汚れてもいい服装で参加しよう

- 体験前後の写真を撮影し、記録に残そう

自然に対する畏敬の念が凝縮された盆栽の美に触れる

春花園BONSAI美術館

盆栽とは、針金掛けや剪定などの技術を用いて樹木や低木の成長を抑制し、形を整える芸術であり、国内では何世紀にもわたって行われてきました。盆栽は、盆栽職人それぞれが感じた自然に対する深い愛情と尊敬の念が凝縮された作品です。盆栽作りには途方もない時間と労力を費やす必要がありますが、江戸川区にある春花園BONSAI美術館では、その盆栽作りの一端を気軽に体験することができます。

園主であり、内閣総理大臣賞を4度受賞した盆栽職人である小林國雄氏は、30年携わった盆栽に魅せられ、この美術館をオープンさせました。館内には、評価の高い名品が並んでおり、来訪者の目を楽しませてくれます。

盆栽というと日本ならではの芸術と思われがちですが、今日、盆栽作りは世界中で行われており、美術館には海外からも多くの人が訪れます。小林氏は、盆栽の魅力を世界に広めたいとの願いから、ヨーロッパの様々な国や、アメリカ、台湾、オーストラリアなどを含む30カ国以上で盆栽について講演を行っているほか、世界各国から来日した弟子の育成にも力を入れています。

弟子には盆栽作りと真摯に向き合うことが求められます。海外出身の弟子の中には、小林氏の下で修業する前に、母国の盆栽職人の下で働いていた人もいますが、盆栽界においては、弟子は一人の師匠のもとで6年間、毎日朝から晩まで盆栽について学び続けます。その日々の努力は、何年も枝や針金を捻って荒れ、硬くなった弟子の手に刻まれます。

春花園盆栽美術館では、初心者でも経験者でも気軽に参加できる盆栽ワークショップを開催しています。 取材した日の講師はプエルトリコ出身の弟子です。ワークショップでは、盆栽の基本の解説と、盆栽作りの指導を行います。

初心者向けのワークショップでは、幹や枝を針金で固定するなどの、盆栽作りの一端を体験することができます。盆栽の幹はまず針金で固定されなければならず、その後10年以上をかけて徐々に形を整えていきます。成熟した盆栽になるのはさらにその先です。

枝に針金を掛けるには、しっかりとした空間認識能力が求められます。盆栽に針金が積み重なると、次の針金をどこにどう配置するかがパズルのようになってしまうので、一般的に針金は交差させないのが理想です。無事に各枝に針金を掛けたら、次は成形に取り組みます。

小さな盆栽作りの作業に取り組んだ後は、ぜひ美術館を散策しましょう。このような小さな盆栽がどのような作品になるのか、目の当たりにすることができます。

美術館にはさまざまな樹木、建築空間、関連する芸術があります。工房で使われる定番の黒松の盆栽に加えて、様々な種類の盆栽があります。日本の盆栽職人は伝統的に真柏、五葉松、杜松などを使ってきましたが、盆栽は特定の樹種に限定されるわけではありません。小林氏がその盆栽の素晴らしさを絶賛するスペインやイタリアでは、盆栽職人はオリーブの木など自国の特徴的な木を使うこともよくあります。

美術館の建築は伝統的な日本家屋で、床の間をはじめ、盆栽が装飾として映える空間が特徴です。池のある伝統的な日本庭園にも日本的な美が凝縮されています。 また、館内には水石も展示されています。水石は、自然に形成された石をそのまま展示し、鑑賞する芸術で、盆栽と一緒に展示されることもよくあります。

春花園盆栽美術館

東京都江戸川区新堀1-29-16

Webサイト

陶器を漆と金で修復する「金継ぎ」を体験

つぐつぐ

「つぐつぐ」では、金継ぎの伝統を守り続けている職人から、直接学ぶ体験ができます。金継ぎとは、割れた陶器に漆や金などを混ぜて補修する伝統工芸です。金継ぎは、新しいものに買う前に、古いものを修理して使うという価値観の象徴であるだけでなく、ひびや傷を隠すのではなく、金で継ぐことにより、新たな美としての価値を生み出すものです。金継ぎは、継ぎ目の一つひとつが個性的で、愛着のある器が世界で一つだけの、より大切なものとなります。

「つぐつぐ」では、金継ぎを実際に体験し、その一部を持ち帰ることができるワークショップに参加することができます。金継ぎは硬化に時間がかかるため、出来上がった作品は後日郵送で自宅に届きます。

つぐつぐ

東京都渋谷区恵比寿2-21-2 akikito apt. 1階

Webサイト

370年続く老舗で和紙の手漉き体験

小津和紙

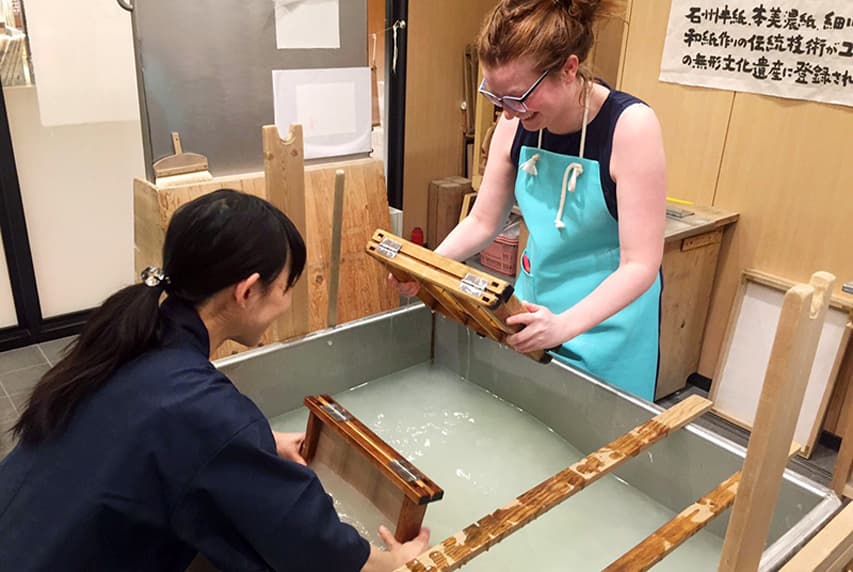

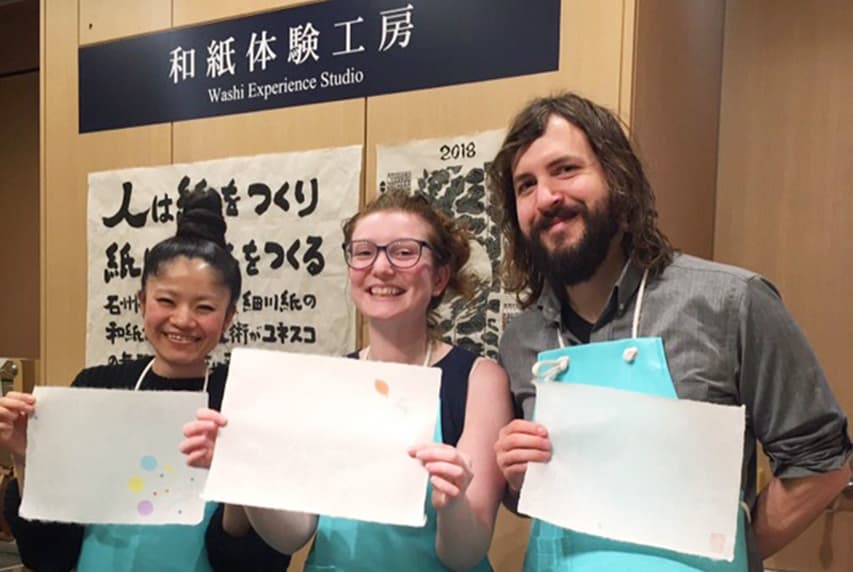

東京の中心、日本橋にある和紙工房「小津和紙」では、様々な用途に使われる伝統的な和紙について学ぶことができます。障子や襖の仕切りなどに使われる和紙ですが、1300年以上も前から日本家屋の定番素材として活用されてきました。

1653年創業の小津和紙では、指導員の手さばきを見学したり、自分で和紙を漉く体験ができます。自分で漉いた和紙は持ち帰ることができ、これは世界にひとつだけのお土産になるでしょう。予約をしてから参加するようにしてください。

小津和紙

東京都中央区日本橋本町3-6-2 小津本館ビル

Webサイト